|

|

|

|

2007年4月20日 |

|

||

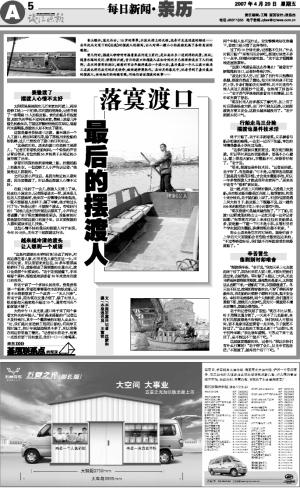

| 落寞渡口最后的摆渡人 摄/本报通讯员 王董铭 文/本报驻嘉兴记者 沈蒙和 |

| 青山绿水,蓝天白云, 16岁的翠翠,江流木排上的天保,龙舟中生龙活虎的傩送……当年沈从文笔下的《边城》对摆渡人的描写,让人对那一艘小小的渡船充满了各种美丽的遐想。 曾几何时,摆渡人咿咿呀呀摇着桨在河道上穿行,是江南水乡一道别样的风景。然而,随着水路的变迁、桥梁的兴建,昔日的渡口和摆渡人在如今的水乡已经渐渐淡出了人们视野。在水网密布的浙江,继湖州市去年撤掉最后一个渡口后,嘉兴最后一个人工渡口杨庙三店渡也将完成它的历史使命,被新建桥梁取代。在四月的春光中,记者寻到了嘉兴最后的摆渡人,体味他们的甜酸苦辣,听他们讲述摆渡的故事…… 要撤渡了 摆渡人心情不太好 太阳明晃晃地照在几百米宽的河道上,两岸造桥工地上一片忙碌;在河道的拐角处,记者寻到了一条限载12人的铁皮船。黄色的船身有些斑驳,棕红色的甲板不过两米来宽,靠椅上放着几件橙色的救生衣,它就这样静悄悄地泊在岸边,随着河水荡啊荡,摆渡的人却不知去了哪里。 这就是嘉善县杨庙三店渡,嘉兴最后一个人工渡口。然而环顾四周,除了那根用来栓船的细铁棒,这儿已然没有了渡口的任何标记。 “这是临时的,原来的渡口在造桥工地那儿。”记者正看着铁皮船纳闷,一个低低的声音从背后传来,有位约摸50岁的男子从邻近的小屋里踱了出来。 穿着旧西服的他利索地跳上船,拾掇起船上的救生衣,一位造桥工人小声告诉记者:“他就是这儿摆渡的。” 之所以要小声说话,是因为附近的人都知道,因为要撤渡了,所以最近摆渡人心情不太好。 在船上收拾了一会儿,摆渡人又跨上了岸,径直往小屋走去。记者跟着进去一看,原来是几位老人在搓麻将,他坐在一旁聚精会神地观战,一副不想搭理人的样子。隔了半晌,他才转过头问了句:“你是记者?不就摆个渡么,有啥好问的?”其他几位村民听到这话都笑了,小声向记者透露:“老于现在懒得接受采访,没船客的时候他就待在临近渡口的屋子里,反正要摆渡的人都知道该来这儿找他。” 这位心情不好的最后的摆渡人叫于永琪,今年50出头,去年才干起摆渡这行当。 越来越冷清的渡头 让人想到一个成语 “这条河道硬生生将咱们村分成了两半,河两边都住着人家。村里有些人家住在这一头,田却在对面,所以常要来来往往,20多年前那座铁桥坏了后,渡船便成了最便捷的交通方式,渡口也是那个时候设的。”老于走到屋檐下,手里端着个茶杯,慢悠悠地讲述着20年来发生在渡口的故事。 听老于讲了一个多钟头的故事,愣是没等到一个船客。看着孤零零荡在水面的铁皮船,记者不由得联想到了一个成语——“无人问津”。听老于讲,因为现在交通方便了,除了村里人,铁皮船每天载客绝不超过10个,通常有四五个船客就不错了。 大约中午11点光景,渡口终于来了两个拿着文件夹的年轻人。“你们是来搭船的?”记者迫不及待地问。其中一个戴眼镜的年轻人点点头:“对,我们是对面造桥工程项目部的,河两岸正同时施工,估计年底就造得差不多了,所以常得在两边看看施工情况。”记者回头看老于,他竟一点没有要干活的意思,依旧一口一口地喝茶。 两个年轻人也不说什么,安安静静地站在房檐下,显然已经习惯了这种等待。 过了约10分钟光景,记者憋不住问:“什么时候开船?”“再等四五分钟吧,摆到对岸差不多十一点半,我刚好回家吃饭。”老于这才慢腾腾地进屋放茶杯。 “这渡口难道总是这么冷清么?”趁着老于解缆绳的当口,记者好奇地打听。 “原先村里人穷,出门除了自行车只能靠两条腿,摆渡自然成了捷径,每天村里的孩子们过河上学,乡亲们搭船去对岸耕种,时不时还有外地人来这儿摆渡抄个近道,也热闹了好些年……”老于语气平淡地描述着当日的情景,目光中却充满了留恋。 “现在村里人好多都买了摩托车,加上有了村后那座杨庙大桥,出门宁可绕点远路,比起摆渡既方便又安全,这渡头越来越没用了。”老于摇摇头叹口气。 行船走马三分险 摆渡也是件技术活 终于开船了。老于右手摇着桨,左手握着与船身相连的麻绳,一边划一边四下张望,专注的神情很像是小学生过马路。 “这条河道被反复拓宽过,现在是四级航道,所以平时来往的货船很多,要是不小心避让,碰上那些大家伙,非翻船不可,我得看仔细了。”老于说。 “看来,摆渡也是件技术活。”记者总结道。老于听了,有些得意:“可不是,以前那些老摆渡工就是因为眼花手慢,才会发生翻船事故,所以一年多前摆渡人才换成我和老黄两个。”原来老于还有个“搭档”黄回良。 这一趟,河面上只有稍许微风,又没遇上大货船,坐在铁皮船里像是泛舟湖上,挺惬意的,约莫十来分钟后,老于就泊船上岸了。不过听说要是遇上风大的日子,铁皮船上下颠簸不说,这一趟约500米的航程老于划上半小时都有可能。 “现在摆渡可是越来越危险了。”下了船,在渡口边晒咸菜的陈女士一边忙活着一边和记者闲聊:“你看现在河面上来来往往的货船那么多,要是擦一下碰一下可不是小事。从前村里有个学生就因为翻船,胳膊到现在都不利索。” 陈女士原来是住在河对岸的,就是怕孩子上学后天天要渡船会有危险才搬到这边来的,“不过等桥造好后,我们就不用再担惊受怕地搭渡船了。” 辛苦营生 临到别时却难舍 “摆渡很辛苦。”老于说,“我每天早上七点就起来干活了,因为村里有人要上班,不按时把他们送过来,会被骂的。平时除了6级以上大风,无论日晒雨淋都得照常摆渡。最难熬的是夏天,太阳就这么直晒下来,一趟船划下来,衣服都湿透了。冬天也不好过,按规矩得穿救生衣,可穿了棉袄再穿救生衣,我划船的时候脖子都转不过来,挺不安全的。幸好和老黄搭档,两个人能轮班,我们通常天黑前下班,傍晚五六点钟吧,因为天一黑就看不清水面情况,摆渡会很危险。” 老于向记者叹起了苦经:“现在不比从前,村子周围交通方便了,一天来不了几名船客,本村村民摆渡都是不收钱的,我们的收入可想而知,要不是家里还经营着一点田地,日子就更不好过了。”“这么低的工资怎么还干?”记者问。老于沉吟半晌:“事先谁知道啊,可答应下来干这活了,总不能说不干就不干吧。” 说起就要撤渡的事,记者问:“那以后你们有什么打算呢?”老于愣了会儿,目光中有些迷茫:“不摆渡了,就再找个活干干吧。” |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |