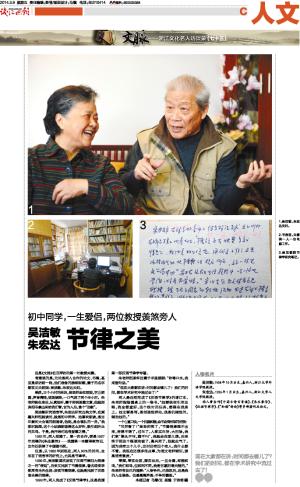

初中同学,一生爱侣,两位教授羡煞旁人

吴洁敏朱宏达节律之美

这是《文脉》栏目拜访的第一对教授夫妻。

有意思的是,无论是两人合作的论文、书稿,甚至是采访前一晚,他们准备的提纲标题,妻子的名字都在丈夫前面:吴洁敏、朱宏达夫妇。

果然,三个小时的采访,吴老师坐在前面,字正腔圆,声音清脆,悠扬婉转,一口气说了两个半小时。朱老师挨在身后,认真地听,妻子讲到某篇文章,他就回房把书拿出来给我们看,甘为人后,像个“助教”。

吴洁敏研究语言学,朱宏达研究古典文学,在原嘉兴师范就读时,就是初中同学。她喜欢朗读,是当年黄河大合唱的朗诵者,他呢,是合唱队的一员,“我那时就想,这个小姑娘朗诵得这么好听,能引起听众的共鸣。于是,我开始对她有爱慕之情。”

1962年,两人结婚了。第一次合作,便是1987年完稿的《朱生豪传》——我国第一本翻译家传记,当年还获得了中国图书奖。

但是,从1988年到现在,两人90%的时间,全用在了语言学的研究上,尤其是节律学。

1989年,吴洁敏首次发现了汉语节律四大规律之一的“停延”,后来又找到了节奏规律,著名语言学家周有光先生说:发现节奏规律,也就是找到了汉语音乐美的规律。

1999年,两人完成了《汉语节律学》,这是我国第一部汉语节律学专著。

朱老师把茶杯往妻子手里挪挪:“你喝口水,我来插句话。”

“现在大家都在讲:时间都去哪儿了?我们的时间,都在学术研究中流过去了!”

两人最近刚完成了《汉语节律学》的增订本,朱老师指指圆桌上的一堆书,“她要核实引用注释,我全都查好,这个校对的任务,都落在我身上。她主要是写,是创造性劳动,我是机械性的,辅助她的。”

一个心直口快,一个沉稳和缓,会不会有吵架的时候?

“可厉害了!”吴老师笑了,“节奏规律想不出来,苦得不得了,过年了,人家买年货、大扫除,我们家‘墩头不响,猫不叫’,我就坐在那儿想,后来终于把这个瓶颈攻破了,高兴死了,他就生气了。因为我有三个儿子,当时还有四个老人,我什么都不管。我现在还想多做点事,为语文老师培训,提高语言素质。”

琴瑟,琴在台前,瑟在台后,一旦合奏,却能和鸣。“我们和鸣,但和而不同,我是甘愿妇唱夫随的。”朱老师有自己的理解:“人皆争先,己独取后,这是我的人生信条。但最高境界是:不争而善胜。”

本报记者 马黎/文 吴煌 于诗奇/摄