金宇澄的

回望

杭州,大营盘,南星桥

父亲的往事与自己对一座城市的亲切感

|

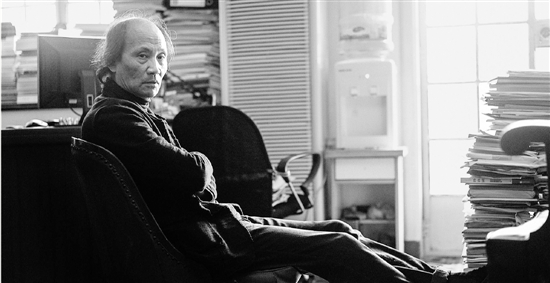

| 金宇澄 戴显婧/摄 |

|

|

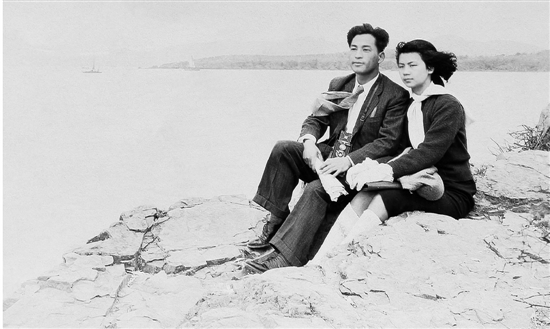

| 金宇澄父母的老照片 |

|

2013年12月,金宇澄的《繁花》获得了钱江晚报主办的春风图书势力榜白金图书奖,那天中午,我陪他去龙井路一家餐厅吃饭,走在树林繁茂的小道上,他环顾四方:这附近是不是有个叫四眼井的地方?少年时代我就记得这个名字。

我没有追问,金宇澄也没有说下去。对话在这儿戛然而止。

那些没说出来的话,关于杭州的感情,3年之后,出现在了他的新书《回望》中。这也是他在获得茅盾文学奖后首次出版的作品,他选择了非虚构叙事。

那是关于他父亲和母亲的记忆,一个叫维德的青年,抗战前夕从吴江黎里小镇走出来,加入中共秘密情报组织,解放后受到“潘汉年案”的波及,历经各种伤痛和沧桑;金宇澄的母亲,一个曾经的上海资产阶级小姐,打开一本旧相册,在时光的变迁中,从年轻走向年老。

人家总是问老金,怎么老是写旧的事情?他说应该这样,文学就是回顾,必须是往回看的。

杭州:一座城在一个人的历史里

说到杭州,金宇澄并没有来过几次。自己都觉得奇怪,只要提到这个名字,心里会有共鸣。这个亲切感,究竟来自哪里?

1937年4月,18岁的父亲在杭州大营盘军训。7月8日,杭州很热,午休时,父亲读《猫城记》到一半,听到街上报童的“号外”,他买了一份报纸,看到了抗战爆发的消息,两小时后,全体学员集合,宣布军训结束。

读到《回望》的“大营盘”,我是非常熟悉的,从我的报社门口走出去不到一分钟,就是这个地方,一模一样的名字,我问金宇澄,这是不是就是他写的“大营盘”?

他笑着说:我并不清楚。因为我父亲没有说。

“我父亲当年在杭州大营盘军训,我祖父曾经来探望他,父子俩走到南星桥,一路说了些什么话,我父亲说已不记得了。记得有读者给我写信说:‘大营盘和南星桥,这两个地方离开很远啊’。”

作为杭州人,我是有感觉的。如果用数据说话,在百度地图查一查,这两地实际距离有5.9公里,走一走要1小时37分钟,

金宇澄说,父亲的笔记就是这么写的,“因此我只能在书里加注:原文如此”。

由于材料的局限,书中没说清楚的位置,没写明白的细节,就像“答案留在风中”,金宇澄保留了种种的“在场感”留下种种类似的差池,试图保留一种“寻找的姿态。”

“大概是南星桥对父亲的记忆太深刻了,或者,是和什么桥搞混了吧。我觉得可以这样照实列,我喜欢按照材料实录,这一节军训的细节和场面,仍然打动我。”

关于杭州,金宇澄谈到自己经历的细节和场面。

金宇澄第一次来杭州是1967年1月,初二学生。他和同学背着包有塑料布的被子,沿铁路从上海一站站步行到杭州,在火车站集合,然后坐大卡车到虎跑。他在《回望》写过这个印象,那个难忘晚上,他们一百多人顺着阶梯,呼啦啦走到风雅的虎跑,当时一片狼藉,茶馆内外都铺着稻草。第二天,他在虎跑的短松林里抓到一只小松鼠,带着它一路离开杭州,走向萧山。

他一直感受到的杭州,是传统中国最向往的目的地,江浙人有一点钱,就要去杭州转,包括上世纪60年代,最代表杭州的形象,就是夏天用的折扇,上面印这“西湖风光”。“但是这个难忘的夜晚,虎跑变为马棚,大家就像难民那样挤睡在稻草上。”

杭州一直给他深刻的印象,最近一次是2015年4月,作为颁奖嘉宾参加钱报的“阅读盛典”,住新新饭店。当晚9点他沿着湖边慢慢散步,左拐,经过一个花园,走进一片阴暗的地方,周围都是树,遮住了月光,在抽烟时,打火机一亮的微光中,发现眼前是苏曼殊的坟。

这一刻的惊讶,让他知道自己在杭州,这是杭州的夜晚上,“在杭州,随时都能看到它的历史,看到中国的气息,你会沉静下来,不像在上海。”

杭州在金宇澄心里,就是一把折扇,他回忆自己整理《回望》材料,翻看父亲的笔记信件时说,“打动我的,有我父亲描写的历史,杭州一节是很动人的。”

1942年,因“日共”某组织在东京暴露,很快影响到了上海的情报系统,7月29日深夜一时许,父亲突然被捕。1944年,父亲被关押到杭州的监狱。

金宇澄记录了杭州的另一面印象,“监狱等于是一个嘈杂的菜市场,克扣口粮,犯人已到食不果腹的境地,必须依靠亲友接济度日。监狱走廊里,每天摆着外来的馄饨、片儿川,也卖小笼,一人在牢里吃,四面是饥肠辘辘的饿眼”,父亲在这里患重症伤寒、败血症、肺病、关节炎,头发大把脱落。

虽然如此,谈起杭州,金宇澄仍然喜欢的丰子恺对西湖的描述,有一个老者在西湖边钓虾,岸边放了佐料,酒。钓上一只虾,就蘸了佐料,做为下酒小食,杭州,西湖,就合适这样悠闲的风景。

他一直在上海生活,想到的杭州,总有这样的风雅图像,“中国人必须会有一种风景的观念、生活的方式。诗情画意和格调,必须都落实到一个地方,我就是杭州。”

而他父亲记忆里的监狱,“是一种荒诞的场面,那是杭州的背面,遥远时代留下那种阴影。使得这地方也更加难忘,更为立体。”

《回望》第二章,金宇澄列出了父亲在杭州监狱写给友人萧心正的信,他居然在狱中开辟了一块种花草的土地,整理了一个可以写字的房间,一个很杭州的画面,又在朦胧中摇曳:

“现在多么静啊,风从窗(有二扇窗)中吹进来,八哥儿在屋檐和树上叫,叫得怪甜蜜的,真像在花园或农村里一样……我这一年多来,只有现在是顶愉快的,静得愉快……”

非虚构写作:想象绝对追不上现实

《回望》最特别的地方,在于同样回忆到一件事,一个场面,金宇澄是用了三种不同叙事——我的,父亲的,母亲的。相互说法常常并不确切,一事各表,似是而非,有交错,有各自的展开……

采用相当多的复杂引文,包括书信、审讯口供,网络链接,跟帖,一件事常常产生多中材料,是极其开放状态的写作、让读者自己选择和对照。比如上海失守,大量难民逃到家乡黎里镇,会出现多则相关的细节引文,它们都可以佐证这件事,相关的书,包括黎里镇兵荒马乱历史的材料,篇幅不长,但文体上显得很丰富,好像你看了好几本书的感觉。”

金宇澄注重读者的意见,甚至会上豆瓣看评论,采访中经常会忽然问一句:你怎么看?你觉得好不好?

记:你自己比较喜欢的非虚构写作的样子,是什么样子?

金:非虚构写作,我觉得完全要看材料而定。如果材料丰沛到像诺曼·梅勒的内容,细枝末节历历在目,就应该像他这样做。《回望》的材料是残缺不全的,有缺失,有遗忘,需要整理梳爬,仍然找都找不到,那就要把这个缺失的情况真实写出来。

尤其我爸爸这一块,当事人已经离开了,非虚构来写,完全看材料。所以不能完成标准意义的传记体,面面都可以落实,而只能在某种复杂的映照下,像是我和他的对话,和拼贴的东西对话那样,都这样放进去产生效果。

记:什么是遗失的?

金:没有讲明白的内容,比如我父亲常会说1949年他差点要派去台湾。但他从来不说,当时的场景是什么样,要他去做什么内容的工作,是谁找他谈的,当时是什么具体时间,后为什么没去。他在的时候,我根本没想到自己会写这本书,因此没有问,问也不会告诉我,因此这些东内容都是缺失的,我只能写这一句的内容,曾经要派去台湾。也许有读者会懂,会去查,一般根本是根本无法查到的。包括书中“1985年的‘吴成方谈话’”,里面说了一个名单。当时这样的领导人,这样的老先生,所有事只记在肚子里,如果说是缺失,就是他一直没说,因此就是遗失了。

所以,我来一直认为文学、书写,可以还原历史,可以让过去的内容更加真实,但我没了信心,最好的内容,最精彩的部分,往往都烂在肚子里。就像加缪、张爱玲要把遗稿日记烧掉,即使是《小团圆》这样的遗作,实际都是有所保留,一度仍然想“遗失”掉它。

记:什么是不保留?

金:我们难以看到,什么是最真实的一块。从非虚构的角度来看,最真实的部分又是什么?其实你只能拿到20%吧,或者只能表现20%,所以说因为这些缺失的部分,《回望》只能这么做。诺曼·梅勒《刽子手之歌》,记录一个少年犯怎么经历审判的漫长过程,书中包括了牵涉无数人的所有具体内容,事无巨细,复杂丰沛,全部写出来,这是一本巨著,像长篇电影一样。这么丰沛的原材料,只能做非虚构——而我们现在的习惯,就是做虚构,这是习惯。我说的虚构缘起,是纳博科夫看到报纸上一个“豆腐干”新闻,才可以打开它写成《洛丽塔》,这是让作者虚构、想象,结合自身体验,产生发酵的巨大动力。而面对大量的材料,虚构怎么赶得上非虚构啊。

有个女作者曾给我一个稿子,吓我一跳。当时深圳出过的新闻,ATM机吐出了20万,一个小伙子把钱抢走了。她就把这么一个大家都知道的案子,改了名字,按照新闻报道重写了一遍,这种虚构想象,非常苍白。你改写新闻的这个内容,怎能超过复杂案子的本身?它原来就有多么生动的东西,你不去采访,只按照想象,怎么追得上现实?而我们的习惯:任何东西,我都应该虚构,虚构,无所不能。

父亲与我:他有他的彷徨,我有我的彷徨

《繁花》出版后3个月,金宇澄的父亲过世。他说父亲看了《繁花》,那时已经病重,只是在小说里挑了一些错别字。已经不大说话,不看报纸、新闻,只是听评弹,或者看拳击比赛,他一直喜欢看这个项目。

这也就是《回望》中父亲描写监狱的特点,他在狱中布置好的“书写室”,被狱友弄乱——“我要同他们打……他们知道我发牛性(我的绰号被称铁牛,因为据说像条牛那么结实)……”

“我父亲从来不运动的人,不会体育,但内心一直是比较冲动的,他是射手座。在狱中打抱不平,这都是射手座容易做的事”金宇澄说。“射手座说话容易伤人,他自己都不知道。我觉得他就像《皇帝的新衣》里的小孩,大家都客客气气,小孩说这一句话,让大家惊讶,虽然他说的是实话。”

父亲在世时,从不谈自己的经历,的事情的。去世以后后,金宇澄在写作《回望》的过程中,才觉得跟父亲之间有一种默契。

“我父亲两次在笔记里,描写镇上一个年轻医生与一个女人私通的故事,后这个医生又跟她的儿媳妇私奔。

金宇澄回忆说,他在电脑前改写完这一段时,已是半夜3点,他合上了父亲的笔记,这个故事,父亲70多岁写过一遍,80岁又写过一次。这夜他合上笔记时,滑出了一小张纸,估计是他90岁时写的,字迹非常无力,上面写了一段后记,意思就是这位闹出大事的医生,抗战时期也曾派人通风报信,使中共地下某工委书记及时转移脱险。在这样一个时刻,出现了他意想不到的结尾。

那个瞬间,金宇澄感觉父亲就在附近,好像知道他在写这一个故事,知道需要结尾,真的就补充了这么意外的一个画面。在书中,在回忆里,金宇澄很简练,很克制,他说这一晚他没睡着觉,一直在想是这怎么回事。

“我父亲的书里一直有大量的摘记、批语,因此这个写作过程,或者翻看资料中,常常有一种和他交流的错觉,但我不能问问题了,我只能看,这有点难受,我很想提问,但我知道,如果他活着,这本书根本不可能写,他不会允许我写,他一直如此。”

记:回望父亲的经历,也有你自己的青少年时期在里面,为什么你会说,本以为很清晰,其实相当陌生?

金:其实我对他的历史,是完全陌生的。他过去的事我都不知道,他不会说,规矩是这样,即使年轻时候,他也是不说什么的。因此我等于是在看一部电影。尤其到了我这个年龄,都是一种总结性的思维,知道这段历史,不会再有其他的可能性了,所以在这样的经验性对照之中,心情沉重,也知道是无法挽回的——我是在一种无法挽回的心情中写下的。

写上一辈的青年时代,我肯定会想到自己,因为我自己的青春也已经度过。而我有共鸣的地方,是一个人从年轻到衰老的过程中,居然会有另一个人在观看,看他如何一步一步走过来,同时也会看到到自己,我也是这么在慢慢走过,我看到他,他看不到我。这就是说,你还在青年,前路究竟怎样,还是一个未知数,必须要过多少年,在经历了以后才会回顾,才有所感慨。所以看我父亲年轻时候的彷徨、选择,也看到我年轻的时代的另一种彷徨。这都会产生一种联想。

记:毕竟是写到自己家的事,容易投入和流露情绪,但你在写作时,一种保持着克制、收敛,为什么?

金:已经过了要炫耀的年龄,克制就是冷静,留白会多一些,读者的想象远远比你要丰富,要留出给他们想象的地方。

每个人走的路其实是很窄的,说起来好像都很开阔,但要看你年轻时代遇到的是什么人,这其实是很宿命的,你往往只能碰到这样那样的一个事情,只能走这一条路,是没有选择的。所以我会借小说来问他:你干嘛当时不去做工人啊,你做工人我们家就没什么事了,没那么多的麻烦了。为实际上人的际遇就只能是这样。这期间的空白,可以引起读者思考,不能写透,读者爱怎么看就怎么看。

所以,这本书的写法很自由。这样写,等于写一个人,或者一个动物,过五年褪一层皮,五年一个变化,变化完之后,他老了。如果没留下这一层一层的皮,就再也看不到那些特征了,包括过去的时间,都没有了,所幸是他记下来一些,不同的“点”集合在一起,仍然可以看到清楚的延伸线,有比没有好。