回望100年,那些大学生活的片段

从三个著名大一新生的故事读师生交往——

夏承焘:音乐会哪有朱生豪的论文精彩

本报记者 孙雯 本报通讯员 马正心

|

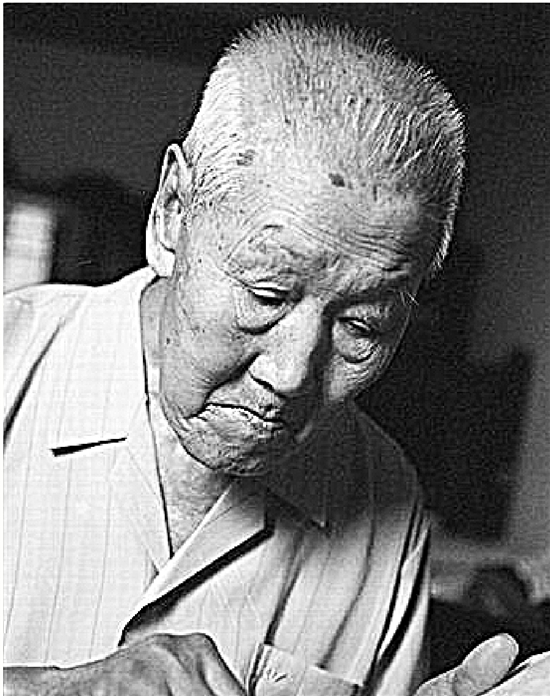

| 朱生豪 |

|

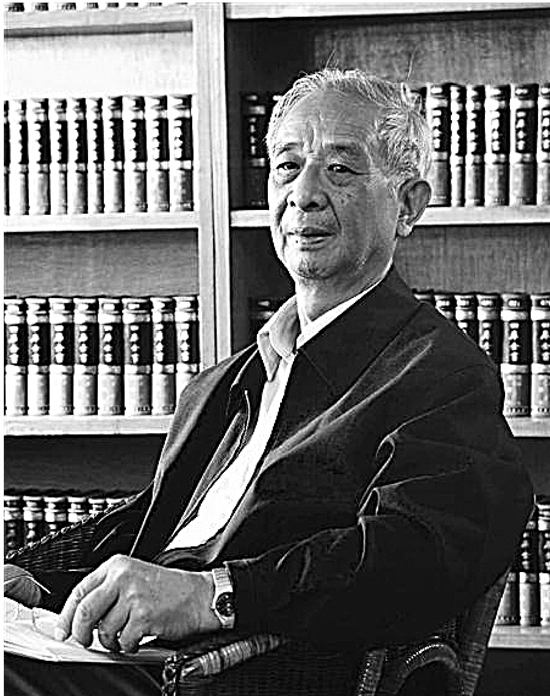

| 张中行 |

|

| 汤一介 |

如果回望中国高等教育的100年,那些影响于后世的学生,是有共性的——对学问不懈渴求,有自我独立的判断和见解。同时,他们有幸,遇到了深具个性与魅力的老师。

如此的师生之间,才不致使大学在数年之后,生产的都是有“批次感”的“产品”。

一些教育的细节,在无数日记、回忆录中一一呈现。

学生朱生豪、张中行、汤一介……

老师夏承焘、章太炎、冰心、废名、梁思成……

一个时代,有一个时代的“上课记”,它们展现着过去的风貌,也给未来以启发。

夏承焘日记里的朱生豪

1929年秋天,朱生豪进入了之江大学国文系。

那时,朱生豪喜欢独来独往。黄昏日落,他会到钱塘江边散步,有时高歌,或者喊两声——他沉默、聪敏,但心有隐痛——他的同学黄竹坪在日后的回忆里,曾经这样说过,虽然二人交谈不多,但是“同吃、同住、同生活、同学习有四年之久”,让年轻人之间可以知道彼此的内心。

“生豪走路一往直前,只向前看,决不回头反顾。”

这是他留给同学彭忠熙、黄竹坪等人的印象,一如他在莎士比亚作品翻译上的执着。

沉默的朱生豪,是一个“选课狂人”。当时的之江大学,除土木系外,学生必须在主修系外再选修一个辅系。像今天一样,大家的选课方向很现实,就朱生豪所在的国文系而言,学子们往往考虑日后的就业,从而将教育、政治、经济等系作为辅系选择的首要目标。

朱生豪却选择了将英文作为辅系。

之江大学国文系开设的必修课有:国学概论、文学概论、中国文化史、诗选、文字学、声韵学、词选等,共有十几门,课业并不轻松,正因如此,学校规定辅系的必修课要少得多。

但是,英文系开设的全部课程,朱生豪一门都没有落下。那么,朱生豪学得怎么样?

之江大学国文系当时的很多老师,都是后来中国文化史上赫赫有名的人物,如钟钟山、夏承焘、胡山源等。

不妨先读一读夏承焘在《天风阁学词日记》中,对朱生豪的几则评价——

夕阅考卷,朱生豪不易才也。

阅卷,嘉兴朱生豪读晋诗随笔,极可佩,惜其体弱。

阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比,聪明才力,在余师友之间,不当以学生视之。其人今年才二十岁,渊默如处子,轻易不肯发一言。闻英文甚深。之江办学数十年,恐无此未易才也。

朱生豪很快成为师友公认为“之江才子”,且在诗词方面,见解独到。

有一次,夏承焘说:“昨天晚上的音乐会,我不去参加,看朱生豪的论文出神了,非常佩服,音乐会怎么会像他的论文精彩。之江办学以来,没有过朱生豪一样的学生。”在他看来,“朱的才智,在古人中只有苏东坡一人。”

这些评价,都经由同学黄竹坪的回忆流传下来。

冰心竟然也会“狮子吼”

上世纪三十年代左右,中国的有志年轻人的学习状态,以及那时的师生之间,恰如朱生豪经历的那样。

1932年春,张中行也是一名大一学生(1931年入学),浙江余杭人章太炎在北京大学讲《广论语骈枝》(清刘台拱曾著《论语骈枝》),张中行没有赶上,不过,他听同学说,演讲内容“阳春白雪,和者自然不能多。”

不久,张中行赶上了章太炎的另一场公开讲演,他称之为“唱一次下里巴人”——讲世事,谈己见。

这次演讲,几百人的会场全部坐满,来晚的听众,只好站在窗外。此时,章太炎已处暮年。在后来的《负暄琐话》,张中行对章太炎有这样的描述——“老人满头白发,穿绸长衫,由弟子马幼渔、钱玄同、吴检斋等五六个人围绕着登上讲台。太炎先生个子不高,双目有神,向下望一望就讲起来。”

余杭话北方人难以听懂,章太炎的这次演讲,由刘半农任口头翻译,钱玄同在背后的黑板上进行书面翻译——因为老先生喜欢引经据典。章太炎的演讲,嬉笑怒骂,怒是真的怒,绝无今日很多演讲者表演的成分。张中行说,这次演讲,他只记得章太炎说的最后一句:“也应该注意防范,不要赶走了秦桧,迎来石敬瑭啊!”

其时,正是“九一八”后不久,大局步步退让。章太炎话虽以诙谐而出,听者都无一不愤慨。

诸多后来人,因此评说章太炎讲课无味难懂。其实,弟子围绕,不过是他作为师者的魅力使然,即便也称之为派头,也是独具的个性。

有个性的老师,当然不止章太炎。

冰心——在后来年轻人的心目中,她是个面目慈祥的温雅老人,自然不知她霸气的一面。

1934年初,冰心34岁,是婚后不久的少妇,然而,刘半农初见冰心,却在日记中称她“大有老太婆气概矣”。

季羡林在清华读书时,曾去旁听冰心的课,他在日记里写道:“冰心先生当时不过三十二三岁,头上梳着一个信基督教的妇女王玛丽张玛丽之流常梳的髻,盘子后脑勺上,满面冰霜,不露一丝笑意,一登上讲台,便发出狮子吼:‘凡不选本课的学生,统统出去!’”

一声“狮子吼”,让季羡林等蹭课的友人或学生听闻,相视吐舌,弃甲而逃。

房梁上的梁思成

学子与教师,各自保有人性的本真之处,一脉承袭,造就了很多值得一说的往事。

汤一介曾经在《我们三代人》中说到,在北京大学学习、任教四十多年,他觉得,北大生活得最愉快的是1946至1951年在沙滩(北大红楼所在地)的北大。

1946年,因为落榜,汤一介进入北京大学先修班,第二年考取了北京大学哲学系。

《我们三代人》中,汤一介最喜欢这一年段的北大的原因,是那些老师们。

大一新生汤一介的国文老师是废名。废名给汤一介他们讲鲁迅的《狂人日记》,一开始就说:“我比鲁迅了解《狂人日记》更深刻。”学生都大为吃惊。废名老师那种可爱的洋洋自得,体现在很多方面。那时,汤一介所在的班级,每天都要写作文,而且,废名对每篇作文都要评论。有一次,他评论一位女生的作文说:“你们看,她文章的风格多么像我的呀!”

梁思成也是汤一介的老师,当时,梁思成是清华大学的教授,但在北大开了一门课叫“中国建筑史”。汤一介因慕名,选修了梁思成的课。

梁思成讲课条理生动,也会讲到自身的一些经历。有一次课上,梁思成说,为了证实五台山佛光寺大殿仍然是唐代的,他自己就爬到大梁上去查看,大梁上果然有唐代的年号,正在高兴之时,却不慎从梁上掉了下来。“证实了唐寺,掉下来也值得呀!”梁思成这句话,让汤一介记得非常深刻,一句话,背后是中国知识分子为了事业的崇高精神。

汤一介也是“选课狂人”,他选修了俞大缜教授的“英国文学史”,杨振声的“欧洲文学名著选读”,冯至的“德文”……他还上过胡世华教授的三门课:“形式逻辑”、“数理逻辑”、“演绎科学方法论”。

“有时我会反问自己,在我身上还有没有废名先生的那种‘天真’呢?有没有梁思成先生那种‘热情’呢?有没有俞大缜先生那种‘慈爱’呢?有没有胡世华先生那种‘敬业精神’呢?”

正是老师们的学问、为人以及体现在他们身上的学术自由精神,让后来成为北大教师的汤一介,不断追问自我。

参考书目——

《诗侣莎魂》

朱尚刚;商务印书馆

《我们三代人》

汤一介;中国大百科全书出版社

《去趟民国》

刘仰东;生活·读书·新知三联书店