纸界·宋画

本报首席记者 鲍亚飞

|

|

|

纸,有边;笔,有垂。以有垂入有边,是为界。界大六尺,界小南宋——南宋的画,可以小到打破常规,让人不敢相信——砚池盖得住的纸,竟然那么清澈新鲜。

当然这种新鲜的东西是可以从界内漫流出来、氤氲开去的,然后重新化为山、水、亭、阁。“宋韵”定义下的画就是这样:界沿框住的是残山剩水,框不住的是界外的风月自然。

可不止这些,南宋的画还给更多的元素划了界,比如茶画的顶峰;比如皴法的丰富;比如意境的不今不古。讲风土的时候,做建筑的时候,搭园林的时候,甚至是论述历史的时候都要去看,因为只有宋画是在至臻的美感里保留了极致的真实。

审情而开,是界;

视物而合,是界;

把情和物都按“法心糙笔”的秩序装到纸里,是为“纸界”——漫观7000年书画史,只有南宋的画可以。

可追的画

唐前画少,元后少画。这句话有些凄凉。

有些人不同意这种观点,认为是对宋画的偏私。

实际上,一是唐代之前保留到现在的画寥寥单单,聊胜于无;二是元代之后,好画不多,成就很高的画师也不多——这个观点,至少黄宾虹老先生是支持的,他说“唐画如面,宋画如酒,元画以下,渐如酒之加水,时代愈后,加水愈多……”。

宋画,变成了当今人类可以追求的极限,无论是个人还是机构——通常,衡量一个博物馆庋藏书画的水平,有无宋画是一个绝对的标尺。

2013年底保利秋拍出现过两件南宋宫廷画师马远画作——《松崖观瀑图》和《高士携鹤图》,一时引来世界藏家围观。我拿过几年毛笔,也去附庸——真正有实力叫拍的少,大部分人和我一样,为的是参与这一高光事件本身。

我感兴趣于三点:两画均为“马远”而非“臣马远”款,这种不为皇家所作的画更加生动;《高士携鹤图》画的是西湖的“柳浪”及林和靖的“梅妻鹤子”;另一个点就是两幅画的收藏经历:先是被英国古玩商史德匿收藏,后来才转入近代顾洛阜、王季迁之手。

顾洛阜(1913-1988年)是中国书画收藏北美第一人,藏有黄庭坚草书手卷《廉颇蔺相如传》、米芾《吴江舟中诗卷》等。王季迁先生是吴湖帆的学生,旅居纽约的知名收藏家——他的“季迁心赏”藏印基本就等同于真品验证。据说启功、谢稚柳、杨仁恺、刘九庵等大师都曾鉴赏过两画,“如饮酒醉”。

这一场热闹,十来天后结束,两画6555万元成交。我知道,这样的光景以后不会有,于是想通过拍卖公司的挚友联系,表面上是采访,底子里是想“就看一眼”,结果人家不答应,三个月里,无论我用什么法子。

我曾经离人类的追求那么近,无奈还是错过,人间住百年,总有遗憾。

南宋“十四帧”

就在那前后三个月里,我买了很多版本的《松崖观瀑图》和《高士携鹤图》,也真正知道什么是“界小南宋”了——水墨绢本扇面画,面积竟然只有一张A4纸大小!这哪里是“宋纸一片,金一两”!

难怪,收藏界讲宋画的数量不用“张”、“幅”或是“件”,而用“帧”——比如说“南宋‘十四帧’”。

我不知道“南宋‘十四帧’”的提法是否普遍认可,它是指“南宋四大家”李唐、刘松年、马远、夏圭的14帧最典型画作,以边角取景入画,刘松年6帧、马远4帧、李唐和夏圭各2帧。

数量最多的刘松年是杭州人,因居于清波门外,故号“刘清波”。当时,金人攻陷汴京时掳走的画家没有回来,一同被抢走的画也觅不得踪。在北宋绘画到达顶峰的阶段,很突然地,就出现了这样一段人和临本的真空——庆幸刘松年的堂叔伯克宏、克敬俱善书画,有家学可承——在那个书画真空时代出个人物,非得“父传子业”,刘松年这样,马远这样,杭州人夏圭也这样。

跟着叔伯学了一段时间又礼师张敦礼,刘松年19岁入御前画院——比考进现在的美院可要难得多。

一众画师里,刘松年依然是足以傲视众人的一个,因为他画了《四景山水图》:学李唐又化李唐,以人物为睛,构庭院台榭、小斧劈皴山石、上淡设色,缓悠悠把一个南宋临安笔意成了阆苑仙葩。

可以说,是刘松年使用斧劈皴法让山石的披染变得靠近现实,并彻底打破了多勾少皴的唐代青绿山水技法。他这一笔向下作用了一千年,直到今天。

千年秘密

有一幅和《清明上河图》影响俱大的风俗画不得不提。画这帧画的也是杭州人,叫李嵩。他曾是一个木工,无父无母,因天资才气被画师李从训收为养子。李嵩很快就用多花错搭、主次掩映的“四季花篮”,把以花鸟出名的师傅给比了。

几年时间就把花鸟画成向往,这个人是真厉害。我心里佩服,去翻他的资料,于是看到元代夏文彦《图绘宝鉴》的记载:“其尤长于界画。”原来他能同时解锁界画和人物画,逮着马远、夏圭也学个“一招半式”,画了《水殿招凉》、《汉宫乞巧》、《焚香祝圣》等。

我不知道什么时候如果他心情来了,又随便画点什么会怎么样。

会怎么样?后来,他真的就随手勾了一些货郎。始料未及,这些画太出彩,竟被后人津津乐道成他的标签。

这样的杭州李嵩,在画画这件事情上威猛得让人发懵。

有些跑题,还是回到最前面的“风俗画”—— 一幅李嵩可能画了一天却被后世争了一千年的《骷髅幻戏图》。

画中人物不多,中心部位是一个骷髅操控着另一个小骷髅,逗弄一个刚会爬的婴童。右侧一个女子似乎是要阻止小孩向前,对面一个正在喂奶的女子却不以为意,安然地看着这一切……

争议就是这样开始的:这样一幅“混搭”到底想说什么?一说是骷髅不可怕,孩童想亲近,表达着故去亲人还想陪伴家人的意思;另一说却觉得,女子在阻拦孩童,哺乳女子却丝毫不在意,展示了人情冷漠。

到底是用骷髅代表死亡,还是用孩童寓意生机?李嵩早就不在,他的初衷无从知晓,只留秘密:从元到明,到清,到现在。

我倒不怎么在意内在原委,只觉得“鬼画”能保存千年并被发现,这事本身就是我们的幸运;以骷髅入画所证明的南宋在艺术思想上的开放,是我的惊喜。这两点,可能连张择端的《清明上河图》都要输掉。

于今之画

所以,这又是另外一个角度:横琴无事自烧香,退一步看,风雅南宋才觉灿烂,不会有哪一件善本告诉你这些。

善本太深,断缣零璧,读不全懂也就装作无用,倒是宋画,成了行不从径的办法,知过去、向当今。

南宋的画,于今,实在是最有用的,也是最应当让杭州人记住的。

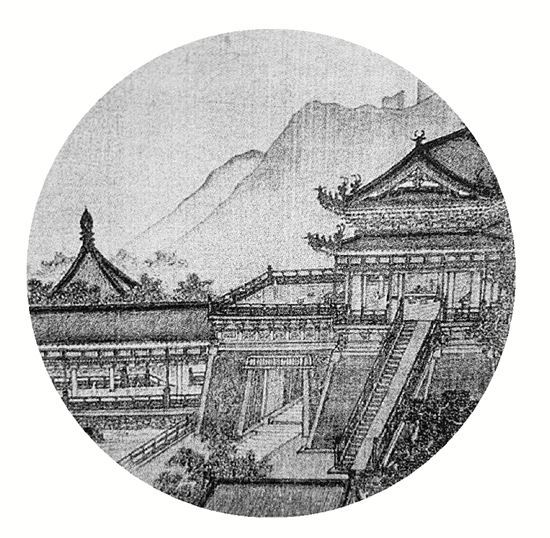

夏圭《雪堂客话图》里的十字坡脊歇屋顶、刘松年《四景山水图》里的四季格子窗、马远《台榭侍读图》里的防潮高台、马麟的《秉烛夜游图》中的避雨长廊、《风檐展卷图》中的室内空间“画堂”……哪一样没有留给江南的我们?

如果不是马远、马麟、刘清波,特别是叶肖岩,那就不会有一个叫《西湖十景图册》的小册子——原来双峰插云、平湖秋月、柳浪闻莺这些景致是那个时候画给杭州的。

正儿八经看过一些绘本的都知道,南宋绘画对花鸟画的写实法度甚至远高于当时的西方世界;世界上没有一个民族绘画敢不用颜色,南宋画家却把黑白发展成了山水空灵的虹雨种玉……1000年了,现在的人还在学。

宋人爱画,只要是个东西就要画,画舫、画檐、画屏、画帘,睡觉枕头上有画,给婴孩的洗澡木盆,也有画。

南宋的画所体现的最可爱的部分就是它不像唐朝一切东西都要大,而在可以小:小可静观,观花观草,观山观水,观生命的信心,观你我的来回。

所以,不止有山水的皴法、界画的线条、边角的取景,还有《秋窗读书图》里要作读书的事,《蕉荫击球图》里要有随世的心。南宋画里的人是“慢活”端始,是“精致”的倡导者——他自信地认为护住心里的山水才能进退而不失据;清楚地知道官或不官都是自己,什么都是分寸;信仰似地坚持除了俗世还有其他,比如说费心费力画一片春草,只为告诉别人杭州的花有多么沁人心脾、鲜可滴露?

最是人间清欢味,一点香茶解百忧。

如果看到现在你还不知道什么是美,什么是你想要的,那么就当我这些文字都没有写,请你转个头去读南宋,去看南宋之画——如一个碧玉素服的女子,她已等你多时。