叶兆言更新“南京书写”,《仪凤之门》是一部草莽英雄的心灵史

好小说,必然需要读者的参与

本报记者 张瑾华

|

|

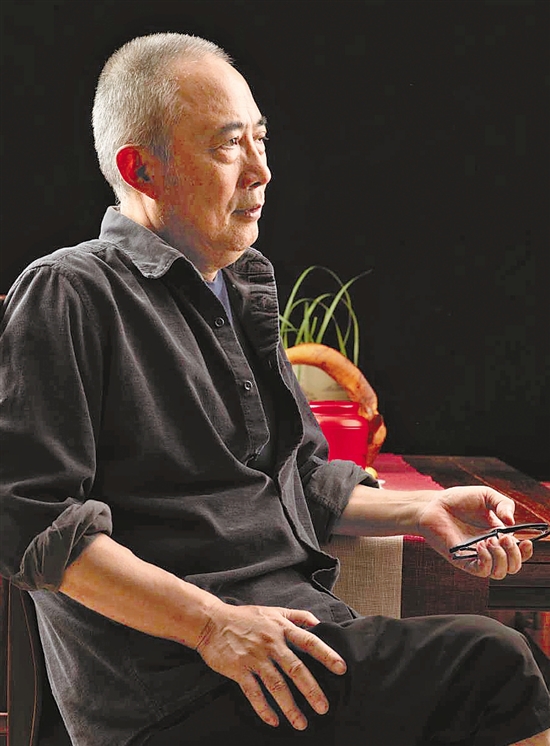

| 叶兆言 著名作家,著有中篇系列“秦淮三部曲”,长篇小说《一九三七年的爱情》《刻骨铭心》及“南京”系列三部曲等等。 |

叶兆言更新“南京书写”,《仪凤之门》是一部草莽英雄的心灵史

好小说,必然需要读者的参与

叶兆言住在南京下关。现在住的地方,对着长江。他天天看长江从脚底下流过,仿佛时间并没有变过。他说,如果我不在长江边,可能就不会写这样一个故事。

从《南京人》到《南京传》,从《很久以来》《刻骨铭心》,再到2022年冬的《仪凤之门》,叶兆言以不同的形式,变着法子讲述他的南京故事。

活在21世纪的南京人叶兆言,无疑是一位与南京的时间皱褶最严丝合缝的作家。

《仪凤之门》是一部长篇小说,25万字。

“很多年来,仪凤门都是南京的北大门。所谓北大门,也就是城市后门。明城墙有十三个城门,出了仪凤门这后门,是长江边,官员们北上,军队出征,都要走这个城门。如果打了胜仗,附近老百姓便会聚集在这儿,欢迎凯旋将士。不过南京这城市,自古以来不喜欢打仗,也不太会打仗,打了胜仗归来的欢乐场景,其实很少的。”

小说停留在1927年的春天。男主人公杨逵的妻子芷歆死于流弹。20多天后,国民党政府定都南京。就此,一出从晚清到大革命前夜风云变幻的大戏落下帷幕了。

而主人公杨逵沉浮在南京古都的个体时代也结束了。他的一生,起于仪凤门,落于仪凤门。在仪凤门重修完工那一年,他拉着黄包车与仪菊、芷歆这两代女性相遇,不远的将来,他一步步成为革命党人,个人感情与这两个女子剪不断,理还乱。他成为商界名流,他曾经一起拉车的兄弟,也一一卷入那个动荡的时代,他们从懵懂少年到风霜中年的半生,仪凤门见证了他们轰轰烈烈的人生变奏曲。

人,个体,时代,命运,尽在《仪凤之门》的见证中。

林语堂曾经写过一部《京华烟云》,那么叶兆言则写了一部自己的“金陵烟云”。正如评论家潘凯雄所言,“历史和现实、文化和物质,多维度刻画南京与南京人的精神图谱,构成了叶兆言创作的一个重要标志。”

关于《仪凤之门》,叶兆言没有序,也没有后记。

“只能说这本书写到了女人如何给男人力量,写到了爱和不爱如何转换,革命如何发生,财富如何创造,理想如何破灭,历史怎么被改写。”叶兆言这样说。

作为写长篇小说的标杆型作家,叶兆言是实践派。

写,不停止写。写作,是叶兆言最纯粹的姿势,也是最多的乐趣。他总是对向他取经的后辈们说,写小说,你就是要多写,要不停地写。这样,才能越写越好。

“我眼下就沉浸在当代生活的写作中。”叶兆言有点痴地说。

新的一年来了,“历史是不重要的,重要的是人。”叶兆言的话,掷地有声。叶兆言的新年愿望是:健康,无事。

也希望你读完这本《仪凤之门》后,和作家叶兆言一样,火热地沉浸到当下生活中去。

钱江晚报:写完《仪凤之门》,您计划中必须写的“南京之书”都完成了吗?我们看到生于五六十年代的中国作家,对“百年叙事”似乎有一种责任感和使命感般的自觉和执着,关于南京,您是否已经通过几本书完成了“百年史书写”?

叶兆言:应该还没有,谈不上责任感和使命感,就是想写,忍不住要写,写作是冲动和强烈的欲望。只能这么说,我在写的是一本大书,所有以后还没写的,都将是这本书的补充。

钱江晚报:写《仪凤之门》,落笔时你在作家意识上是历史为重,还是人性为重?或者说,写这部长篇时,您是如何平衡好历史与人这两者的位置?

叶兆言:历史不重要,当然应该是人。历史可以有不同的解释,不同的挖掘,人性也是。作家更感兴趣的一定是人性,写人才是小说家最大的热情所在,小说家真正感兴趣的永远是人,是复杂的人性。

钱江晚报:小说中的爱情,杨逵对芷歆,从爱到不怎么爱,到重新发现爱;杨逵对仪菊,随着仪菊的老去,似乎爱也消退了。这些爱情的描写,是否代表了您个人对男女关系某种此消彼长的看法?在您看来,爱情是否是一种特别复杂的内心活动?

叶兆言:爱情是一个说不清楚的东西,因为说不清楚,小说家便不自量力一直在说,在喋喋不休。爱情当然会有一种特别复杂的内心活动,这是不容怀疑的,不同的人,会有不同的内心。人的心脏不大,可是内心的活动却是无限大。

钱江晚报:我觉得书中的底层社会您写得特别好,每个人物都很生动,比如炳哥、铁梅、阿二、水根等等。看某些桥段时,以为在读新武侠小说,有时候又觉得很像《水浒传》。您是如何把握这些底层老百姓身上的江湖气的?

叶兆言:这可能与平时的阅读准备有关,人性是复杂的,江湖气和草莽气,这些都是很有趣的东西。写作有时候为什么会感到快乐,会觉得很有意思,就是因为在写作中,自己能和这些三教九流人物在历史的时空中对话,在文字的空隙里共存。

钱江晚报:老舍写过著名的《骆驼祥子》,您书中也写了一群“祥子”,杨逵他们比“祥子”幸运多了。为什么您选择了人力车夫为一部历史小说的主角?书中的车夫们有原型吗?

叶兆言:坦白说没有原型,也不能说是特别了解。作家要感谢想象力,是想象力帮助了我们,是想象力让我们有了飞翔的翅膀。事实上,不仅写作是这样,阅读也是这样。没有想象力,阅读也会是困难的。

钱江晚报:说说《仪凤之门》中的铁梅,她是南京下关的底层妇女。这个边缘人物身上似乎同时有正与邪,善良和狡黠,她穿梭于各种男性中毫无压力,生命力强大又旺盛。您的笔下是怎么跑出来这么一位既像潘金莲又像阿庆嫂的女性的?

叶兆言:这个我没办法回答,从文学形象说,潘金莲和阿庆嫂都是非常成功的,如果我写的人物有那么点像,那应该算是表扬了,谢谢。

钱江晚报:“好像见惯了乱世,习惯了醉生梦死,耳朵里都听到隆隆的枪炮声了,依然是该吃就吃,能玩就玩”,在您看来,南京人身上有这样一个地域性格吗?南京人跟江南其他地域的人有什么不同?

叶兆言:其实没有什么太大的不一样。人和人都是一样的,同时,又都是不一样的。小说家要做的,就是把这些一样和不一样,鲜活地写出来。

钱江晚报:您创造了杨逵这样的金陵人物,他似乎是一个另类的革命党人。您怎么评价历史烟尘中,这么个有些复杂的人物?

叶兆言:我更想知道别人是怎么看,我的任务是把杨逵这个人物写出来,写活,然后让读者去评判,好的小说是需要读者参与的。

钱江晚报:我们梳理一下时间线的话,《仪凤之门》从1907年写到1927年,您又写了《1937年的爱情》,后来的长篇一路从上世纪五六十年代写到八十年代。您是一个南京通,那对2000年以来的南京,有写一部长篇的欲望吗?比如说,南京作为一个外来人口聚居地的新城市方面的题材?

叶兆言:当然是有。我眼下就沉浸在当代生活的写作中,正在火热中。

钱江晚报:您坦言自己没有想明白很多事,比如爱情。一个作家,对没有想明白的事也可以写吗?这种“不明白”是否会影响到小说中人物的“不明白”?比如杨逵,我觉得似乎没有说清楚,他怎么就成革命党人了,他的内心逻辑似乎有些模糊?是否可以说,在一个大时代里,很多人的选择具有偶然性?正是偶然性构成了命运交响曲?

叶兆言:你说得对,确实没有说清楚,有些模糊,我把这些留给读者了,希望读者能让这些东西变得清晰起来,希望读者自己能想清楚。

钱江晚报:您在上海书展的新书首发式上说了一句话,您说“越是世界的才是真正地方的”,那么《仪凤之门》的故事如果抽离了南京,移植到世界上的另一个角落,它能够成立吗?

叶兆言:完全成立。