世界很宽 余生很长

斯婧

|

小时候,世界在一叶扁舟的两端。父母在东白湖外的城里工作,我跟外婆在古村的四合院里数着星星过日子。每个月底,小小的我牵着外婆的手在码头,等父母乘舟归来。

上学了,世界在一辆脚踏车上。穿上花裙子,编好麻花辫,父亲单手把我抱到车前的三角杠上,在晴空下出门兜风去。河水暖了,春风吹了,映山红开了。

再大些,世界在一辆绿皮火车外。初二暑假,火车载着我们去了江西。庐山的云雾缭绕,滕王阁的金碧辉煌,景德镇的瓷器活儿,都被以后同质化的风景覆盖了,倒是上饶站的鸡腿,在舌尖上回味无穷。火车还没停稳,香气钻进了鼻孔,父亲匆匆下车,怀里揣着热腾腾的美食上来。只有一只,他塞到我手里:“多吃点,长身体。”于是一边啃鸡腿,一边听父亲讲他在1966年的第一次出门行。

几年后,我搭乘同一列火车南下求学、工作。待我归来,时光已把父亲带到快退休的年龄。常人都觉得退休的日子乏善可陈,但他偏不——追赶地球的新生活就这样有条不紊地展开了。

此时,我们全家迁至杭州。在这个第一抹桃花开、第一朵荷花绽、第一枝桂花香、第一片雪花飘,都要上头条的城市,有太多情景值得去细细寻觅,久久回味。至寒至暖,至娇至嗔,四季分明但气质婉约,怎叫人不留恋,走得再远也要回来。

离开杭州的日子,父亲不在旅行目的地,就在旅行路上。在西藏,身体和心灵都离天堂那么近,落入凡间就大碗喝酒,大口吃肉;在新疆,从尘暴走到艳阳,光与影用最流畅的线条切割着天地,满眼的畅快淋漓;在黑龙江,雪地里抛锚与行车的艰辛,跟着落在手掌心的雪花一起融化;在北京,同一阵风吹过紫禁城,吹过未名湖,吹过延绵千年的中华文明,层叠递进,厚积薄发;在上海,大都市的鳞次栉比和光怪陆离,掩映着石库门的一砖一瓦和充满人情味的烟火气息;在澳门,小玩一把,不管输赢都可以坐在大三巴牌坊的台阶上看云卷云舒……

走啊走啊,父亲走读神州意犹未尽,接着走读世界。

东去新西兰,在丰盛湾迎接新年的第一道曙光,看星辰落入大海,阳光轻抚海面,而我恰好在你身边;西到葡萄牙,罗卡角的灯塔孤独了数百年,塔顶海风的呼啸声默默告诉世人,陆止于此,海始于斯,刹那成永恒;北去北极圈内的朗伊尔城——全世界唯一判定死亡违法的城市,冻土之上,穹幕之下,有鲜活的生命,斑斓的木屋,梦幻的欧若拉;南去南极大陆,在经历了穿越德雷克海峡的颠簸和数日无垠海平面后,“海钻号”抵达天堂湾,言语在那一刻多么苍白,无法表达发现冰雪大陆的狂喜……

出去走走,才知道这世界远比想象中更宽广。最昂贵的东西都是免费的,富人和穷人顶着同一方天空,踩着同一片土地,看着同一幕风景。陌生人的善意为旅行增添温度,亲朋好友的牵挂缀满回家的路。而回家,是深夜里的一盏廊灯,是严寒里的一碗姜汤,是小外孙冲去开门探头问一句“外公给我带回什么礼物呀”的天伦之乐。

父亲说:“按照新的年龄划分标准,80岁以上是老人,65岁以下是青年人,在这中间的是中年人。”那么,老爷子,我该改口叫你帅哥。帅哥,除了头发有点白,你真的挺帅的,不俗气,不油腻,让我看到了生命的长度和宽度。世界很宽,余生很长,你如此从容,我又何必慌张。

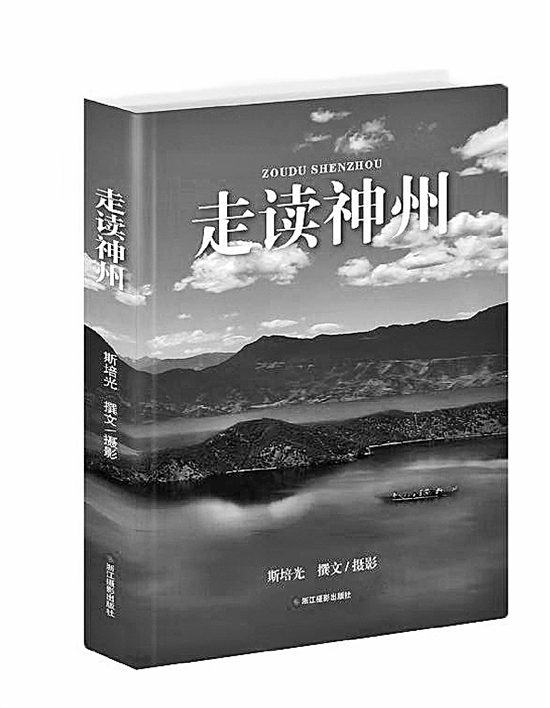

余秋雨先生在《行者无疆》中写:“有人把生命局促于互窥互监、互猜互损,有人把生命释放于大地长天、远山沧海。”愿我们明了于前者,寄情于后者。世界把她最美好的都毫无保留地展现,等着我们去爱她,莫辜负。最美的目的地可以再回来,但人生旅行终是单向行驶。所以,帅哥斯培光先生,愿你在《走读神州》后,继续与这世界温暖同行。